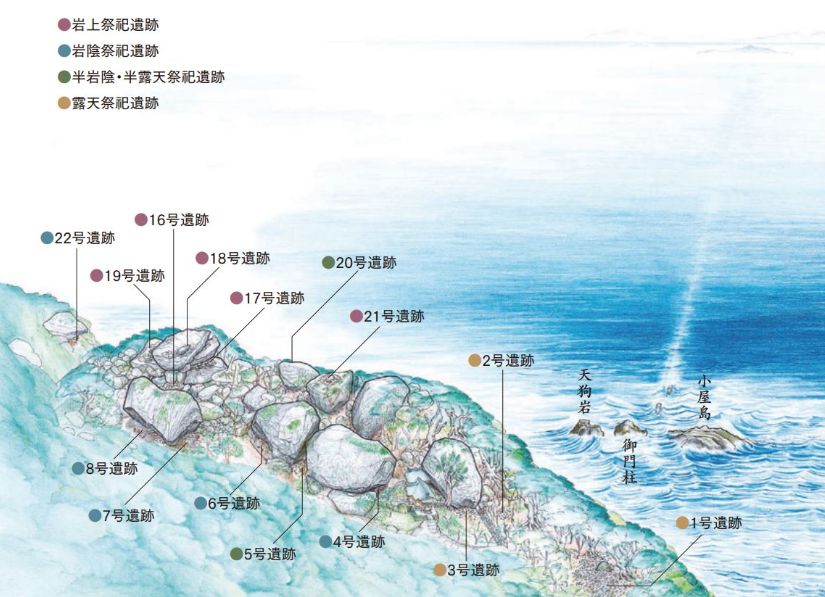

沖ノ島と古代祭祀

日本列島と朝鮮半島との間に位置する沖ノ島は、高度な航海技術をもった宗像地域の人々にとっての道標でした。 古代東アジアにおいて海を越えた交流が頻繁に行われた4世紀後半〜9世紀末の約500年間にわたり、 沖ノ島では航海の安全と交流の成就を祈っておびただしい量の貴重な奉献品を用いた祭祀が行われました。

島全体が信仰の対象である沖ノ島では、「神宿る島」として厳しく入島を制限する禁忌などの慣習が人々の間に根付き、 自然崇拝に基づく古代祭祀の変遷を示す遺跡がほぼ手つかずの状態で現代まで受け継がれてきました。

祭祀の場は巨岩の上に始まり、巨岩の陰、そして露天の平坦地へと移行し、宗像三女神に対する信仰は その間に形成されていきます。また貴重な舶載品をはじめとする神への奉献品は、古代における祭祀の変遷や 各時期の対外交流のあり方を証明するものとして、発見された約8万点全てが国宝に指定されています。

岩上祭祀遺跡

4世紀後半、対外交流の活発化を背景に巨岩の上で祭祀が始まりました。岩と岩とが重なる狭いすき間に、丁寧に奉献品が並べ置かれていました。祭祀に用いられた品は、銅鏡や鉄剣などの武具、勾玉などの玉類を中心とし、当時の古墳に副葬された品々と共通します。また、鏡・剣・玉は、日本神話の「三種の神器」といわれ、後世まで長く祭祀で用いられる組み合わせです。

(さんかくぶちしんじゅうきょう)

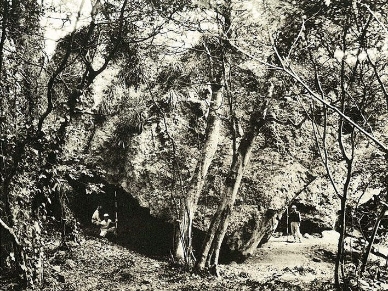

岩陰祭祀遺跡

5世紀後半になると、祭祀の場は庇のように突き出た巨岩の陰へと移り変わります。この岩陰祭祀の奉献品には、鉄製武器や刀子・斧などのミニチュア製品、朝鮮半島からもたらされた金銅製の馬具などがあります。 金製指輪は新羅の王陵から出土した指輪とよく似ており、 また、イラン製のカットグラス碗片は遥かシルクロードを経てもたらされたと考えられ、重要な交流の証です。危険な海を越えて対外交流を行なった古代の人々は、これらの貴重な品々を供え、神に祈りを捧げたのです。

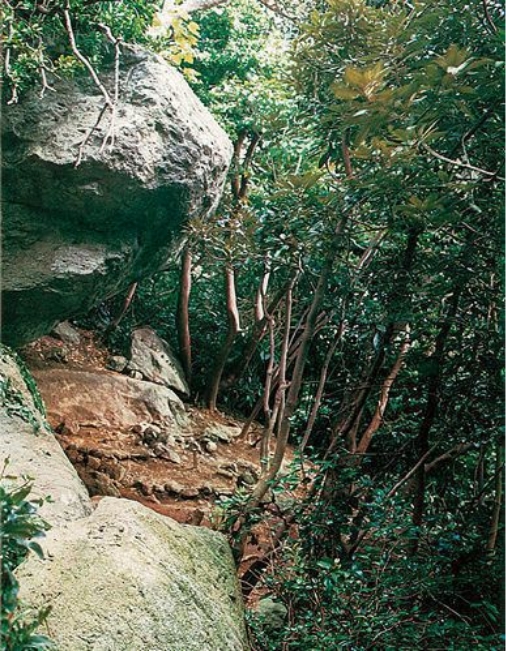

半岩陰・半露天祭祀遺跡

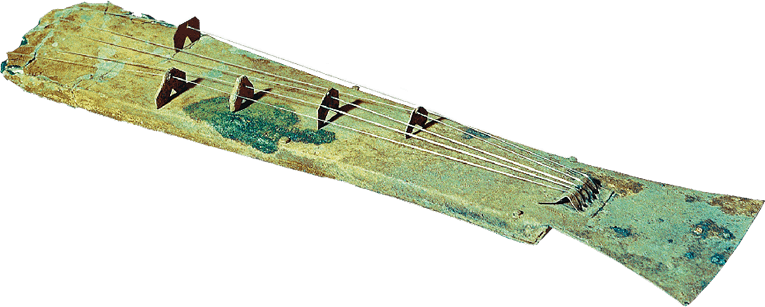

岩陰祭祀の終わり頃(22号遺跡)から半岩陰・半露天祭祀(5号遺跡)にかけて、奉献品に明確な変化がみられるようになります。従来のように古墳の副葬品と共通しない金銅製の紡織具や人形、琴、祭祀用の土器など、祭祀のために作られた奉献品が目立つようになります。

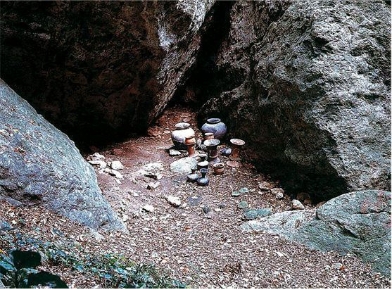

(調査時に出土状態に基づいて土器を並べなおした様子)

この時期、東アジアでは中国大陸を隋が統一し、次いで唐がそれに代わります。ヤマト王権は両王朝に遣使を行い交流に努めましたが、長らく友好関係にあった朝鮮半島の百済が唐と新羅によって滅ぼされると、ヤマト王権は663年に唐・新羅軍と戦い、大敗。存立の危機に瀕したヤマト王権は、以後、唐を手本とした中央集権国家の確立に全力を傾けていきます。

(とうさんさいちょうけいへいへん)

(ひながたごげんきん)

沖ノ島の祭祀は、そのような激動の東アジア情勢と国家の改革の中で変化を遂げたものと考えられています。この時期に登場した新たな祭祀は、その後現在まで続く日本固有の信仰における祭祀の基盤となりました。紡織具や琴などは、現代も用いられている伊勢神宮の神宝と共通します。

文字による記録が残る8世紀以前の日本の古代祭祀の様子を伝える沖ノ島祭祀遺跡は、日本固有の信仰の形成過程を考える上で欠かせない存在なのです。

露天祭祀

8世紀になると、巨岩群からやや離れた露天の平坦地に祭祀の場が移ります。大きな石を中心とする祭壇のような遺構の周辺には、大量の奉献品が残されていました。露天祭祀から出土した奉献品は、穴を開けられた祭祀用の土器を含む多種多様な土師器・須恵器や、人形・馬形・舟形などの滑石製形代などを中心とします。

これらの奉献品は新たな時代の祭祀の特色をもつ一方で、宗像地域独特の形状や材質で製作されています。古代国家の新たな体制の下で、地域の伝統を残した祭祀が行われていたのでしょう。